古人云:“名师出高徒”。我不是“高徒”,但我绝对有“名师”。

小学老师,对我有启蒙之恩;

初中老师,对我有解惑之恩;

高中老师,对我有传道之恩;

大专老师,对我有授业之恩。

但在我心里,尚算不上“名师”。

在我一生中,真正称得上“名师”的是:

“竹溪诗城”!

“竹溪诗城”?没听说过吧。但它确确实实存在,一直伴随着你我的成长。

古竹溪城内由十字街往东南西北四个方向延伸,分别为东门街,南门街,西门街,北门街,其中还有许多巷子。出了城关门,还有东关街,南关街,西关街,北关街。关外数西关街最长,偎五峰,临溪水,由西城门蜿蜒曲折向西,一直到方义桥(高桥),全长逾五华里。

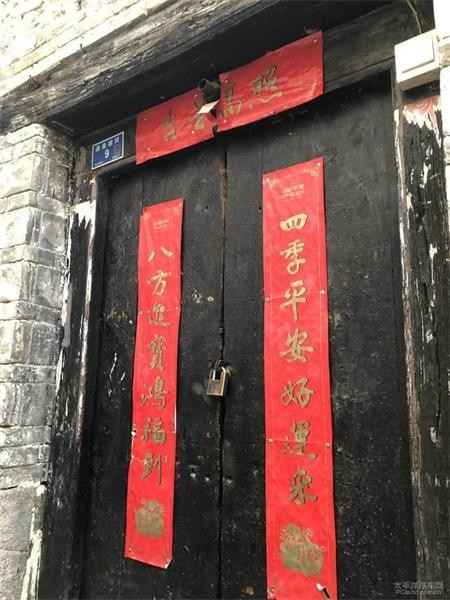

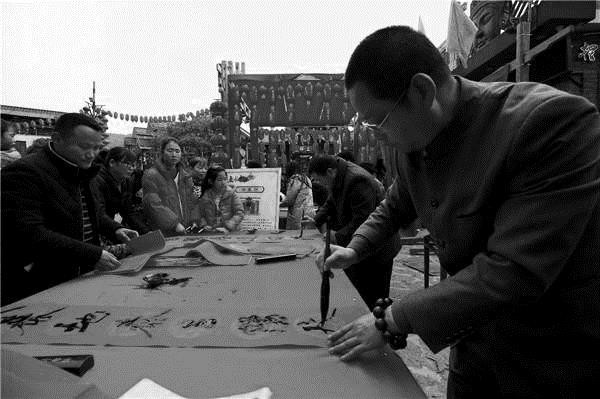

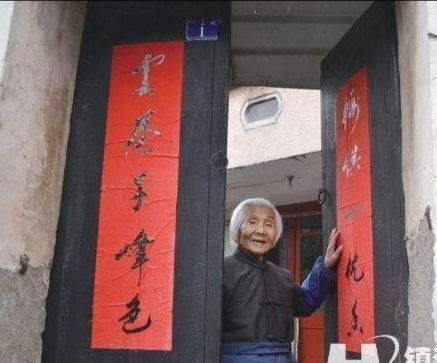

每年的腊月三十下午三点钟后,全城大街小巷,不约而同地走出家门,虔诚的,一丝不苟地贴上了春联,古城古街顿时披红挂彩,焕然一新。伴随着震耳欲聋的鞭炮声,各家各户紧闭大门,开始热气腾腾全家团圆盛宴了。

此时此刻,我的“恩师”便正式登场了。

门挨着门,户连着户,一步一楹联,简直像鲜红的河流,静静流淌着争奇斗艳的诗词歌赋。把整个古城装扮得朝气旺盛,文静儒雅,风度翩翩,诗意盎然!

春联——恩师的出现,不仅增添了古街节日的喜庆气氛,表达人们对美好愿景,幸福生活的殷殷期盼,而且从风格不同,内容丰富的春联中感受到中华文化的博大精深,感受到鄂陕渝边陲特有的淳厚的乡风民俗和浓郁温馨的年味,感受到万家团圆,和和美美,喜气洋洋的新春欢欣。

春联的起源,据说大约始于一千多年的后蜀时期。说是五代时的后蜀国君孟昶是个喜欢标新立异的国君,他让手下在桃木板上写了两句话:“新年纳余庆,嘉节号长春”作为桃符挂在他的住室门框上。大致意思是:新年享受先代的遗泽,佳节预示着春意常在。

由此开始,桃符的形式和内容都发生了变化,不仅仅是避邪驱灾,还增加了祈福,祝愿的内容。

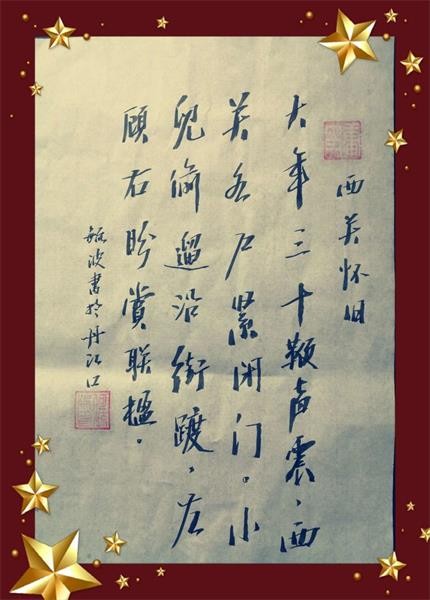

春联既是我国古代骈文体衍生出来的一种新文体,又借鉴了古诗词。在诗里,有打油诗,顺口溜,也有严格的五言诗,七绝,七律,讲求对仗句。而对联,则抽取了诗的对仗精华。它的最显著特征是形式上成对成双,两联彼此照应,上下联结构完整,语言鲜明洗练,平仄相调,朗朗上口。如果说文章是一个人的有机整体,那诗应该是人的骨,对联则应该是人的筋,甚至叫人的精髓了。

凡对联都有横批(横披,横额,横联)。好的横批,可起到锦上添花的作用,它是一幅对联内容的升华,是对联的主题,有点睛之功。具有对联写意,横批题名;对联写意,横批点睛;联批互补,相辅相成之绝妙功效。