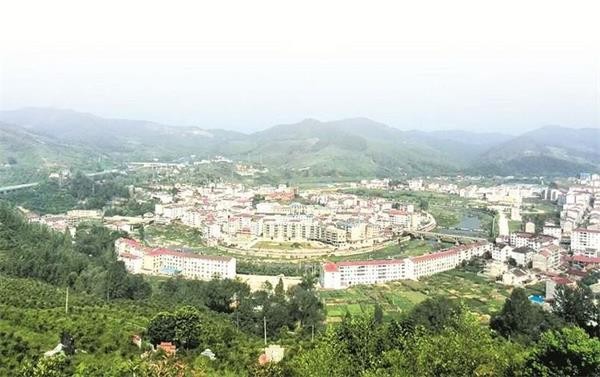

中峰新貌

历史照片,恰像一把锈迹斑斑的钥匙。

偶尔拾到一把旧钥匙,便能打开尘封已久的箱和柜。

偶尔发现一张早已忘却的历史照片,便能勾出来许多童年记忆。

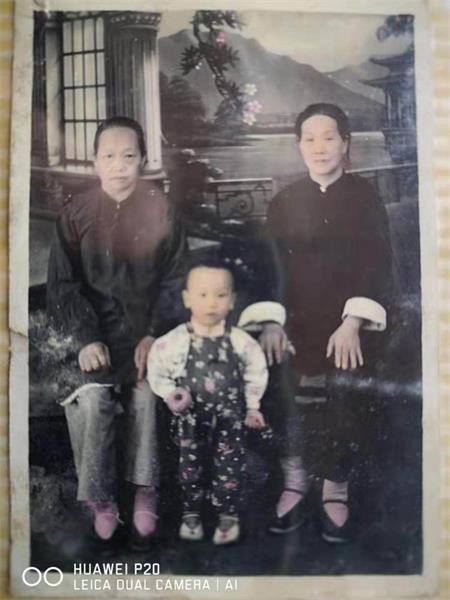

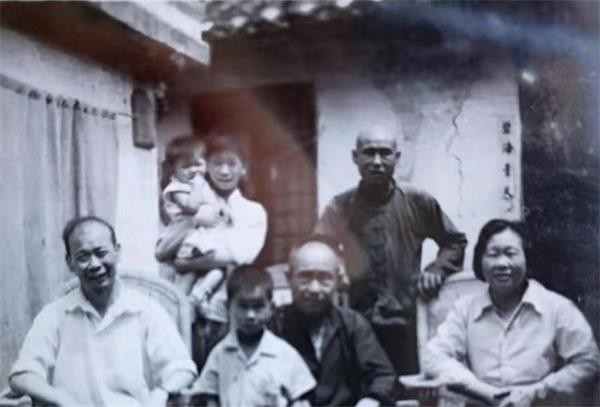

昨天,不经意地翻手机微信,几张泛黄的老照片让我眼前一亮:小弟何敏,不知道是从哪里淘宝,竟然找到到外婆单身照片、和奶奶的合影照片、舅舅与父母亲的合影照。

我如获至宝,一遍又一遍地反复端详,爱不释手。

真应了一句老话,我苦苦思念、搜寻了几十年的东西,“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

看着慈祥的外婆旧照,把我的记忆瞬间拉回到五十多年前,童年往事历久弥新——外婆,中峰观,外婆的中峰观。

外婆,娘家在县西灰家沟,整过一条沟都是尹姓,外婆名叫尹维莲,出身在一个农户之家。七岁裹脚,秀眉大眼,身材纤小玲珑,虽目不识丁,但从小聪颖,转眼见识,心灵手巧,敢想敢干,敢历敢为,敢做敢当,不到“二八”之年,便坐着花轿,风风光光抬进了中峰观街上甘家,开始了孝顺公婆,相夫教子,开创家业的传奇人生。

从竹溪古县城往西,在崇山峻岭中,耸立着一座山峰,叫中峰山,山顶用石头砌了一个寨子,叫中峰寨,有石门,有瞭望台、瞭望孔,石灶,石櫈。清代同治年《竹溪县志》记载“中峰山:县西三十里。绝顶有寨,康熙甲寅年,谷城镇总兵杨来嘉,及竹山营游击谢泗叛,率贼众来攻,知县曹席珍挈民保聚其上,贼不敢犯”。

站在中峰寨上,俯视山下,中峰观巍然座落于山川之间。

(中峰观现址)

在中国的古文化里,“九天之上,惟道独尊,万法之中,焚香为先。”中峰观便应运而生,在川、鄂、陕边境闻名遐迩。观里供奉着道教诸神仙,初一、十五和神仙圣诞,竹溪县城乡官民,方圆百里的善男信女都去中峰观烧香许愿,祈福禳灾。在道教科仪中,有“香自诚心起,烟从信中来。一诚通天界,诸真下瑶台”。

中峰区域有了山,有了寨,又有了观,便成了竹溪古城里一颗璀璨明珠:道观香雾缭绕,道家谈经论道,道上来往行人不绝;商家追寻商机,店铺连襟,叫买声不绝于耳;富家追逐福地,买地置业;农家安居乐业,鸡犬相闻,饮烟袅袅。互相推动着中峰的文明,中峰的进步,中峰的繁荣,历史的浪花卷起了一条“中峰街”,自东而生,向西延伸,长达三里地,连接道观,在竹溪县清代时期的集市古街中占居重要位置。地名也和花桥寺、魁星楼、观音阁一样,因观而命:“中峰观”,街道也叫“中峰观街”。

(外祖母、祖母合影)

外婆与中峰观,在我幼小的心灵里,是密不可分的:是有了外婆才有中峰观,还是有了中峰观才有外婆,我搞不清楚。我只知道到了中峰观,就到了外婆家。要到外婆家,必须到中峰观!

外婆,一个精明能干的女子,就在中峰街上施展着天生的才华,用辛勤的双手绣绘着幸福的生活。

外公家世代务农,家境一般,兄弟三人,排行老三,待迎娶外婆后,由于家大口阔,便分家自主门户。在一小间茅草房里,前后有了舅舅,大姨,二姨,我母亲,幺姨等一男四女。

才过门不久就分家立户,十六岁的外婆丝毫未感到压力,却激发了她兴家发达的豪情。把潜在聪明才智施展的淋漓至尽。

一个女子,

砌工能搬砖垒石,打灶砌墙;

木工能拉锯抡斧,做门建窗;

绣工能刺绣扎花,制衣做鞋;

农工能扶犁挖沟,种粮兴菜;

下厨能切炸炒炖,色鲜味香。

活脱脱一个女汉子,外公自愧不如。退居二线,惟外婆命是从。

不甘现状的外婆,生财有道:白天田园家园,晚上搓棉纺线。添制织布机,自己动手织布,再进一步,开染房,将织的布染成各种印花,自染和代染结合,批发和零售兼营。买棉花,打棉被,做被套,瞅准中峰来往商贾云集,街坊亲朋造访缺铺盖的商机,将干净舒适暖和的棉被租赁出去,赚取微薄的租赁金。

聚沙成丘,集腋成裘,在外婆精明、勤劳的操持下,家境渐渐好转,在中峰街建起了近三百平米的门面房,内有厢房,天井,堂屋,厨房,牛、羊猪圈,一应俱全。外婆的贤惠能干令人刮目,顿时在中峰观方圆几里广为流传,交口称赞。

(舅舅与父母亲合影)

虽然起五更,睡半夜的操劳,教育子女的责任,外婆从不敢松懈半分。贫困时,孩子读不起书,她便扯着耳朵灌门风,言传身教的带舅舅做农活,学木工,学砌工,学厨艺。带着大姨,二姨纺线,织布,做饭,缝衣,做鞋,纳袜底,刺绣。把一个个子女都培养得吃苦耐劳,心灵手巧,勤俭兴家。

后来,条件稍好点,外婆打破男尊女卑的陋习,把我母亲和幺姨送进学堂念书。

一个旧时代乡村妇道人家,能有如此眼界和魄力,着实令人敬佩!事实上,外婆不仅仅改变的是她观念,而是改变了我母亲和幺姨的命运,甚至关系到我们后面一代代人的前途命运。

我家住在竹溪城里。在我懂事后,母亲出于孝心,每年总要把外婆从中峰观接到城里住几个月。老人家是个闲不住的人,一进门,便掌管了家里的内务大权,扫地、生火、捶煤和粑、下厨做饭,缝补浆洗,上房捡漏无所不做,无所不包。分担了母亲的全部家务活。把家庭打理得井井有条,把我们几个孩子收拾的干干净净。

夏天来临,外婆杵着根雕像龙头的拐杖,叫上八九岁的我,找木工房买锯末,让我挑回家,晒干,筛净,又派我到药铺买仁信,苍术,硫磺,磷磺,将其碾碎成粉带回家。又安排我买皮纸,请人裁成条状带回。她自制工具,有漏斗、铁钎、木槽、木桶等,把晒干的锯木末拌进药粉,把条形皮纸粘成圆桶状,一头捻死,踩在大脚趾下,另一头插上漏斗,装上有锯末的药,左手捏住漏斗口与皮纸口的连接处,右手把细铁钎插入漏斗,进入皮纸筒内,上下来回抽动,将药末装入皮纸筒,一直到满。这样,一根驱蚊用的蚊香便做成了。

蚊香两分钱一根,五根扎一把,卖一角钱。门口摆个摊,那个年代,都买不起蚊帐,街道上南来北往的人要想夏天驱蚊,睡个安身觉,自然离不开蚊香,或一根,或二根,或一把。摊主呢,是外婆自己,收入呢,当然也全是她的。

后来,为了拓展业务,她安排我和大妹亚平,提着篮子走街串巷。兄妹俩一人一把篮子,上到高桥,下到十字街,因为怕同学笑话,不敢叫卖,只有挨门换户问:“您要蚊烟吗”?

再后来,家里有了部自行车,哥哥偷着学会了。又被外婆看准商机,要我们兄弟俩,骑自行车到蒋家堰去买蚊香。哥哥面皮薄,只负责接送我,卖的任务全部交给我完成。

如今回想起来,是外婆教会了我如何当“货郎”,如何经商。可惜,这本领以后一直再没用上。

外婆对女儿的奉献是无私的,对外孙的关爱是无微不至的。我们姊妹六个,除老幺何敏外,都受到了外婆的慈祥关爱。

一九六八年,当我刚进入十二岁时,外婆因高血压,在中峰观家里扫地时突然中风,半身不遂,口不能语。家里派我和亚平前去探望,外婆坐靠在床上,看到我们兄妹俩,泪流满面,祖孙相拥抱头痛哭,血脉之情表露无遗。

那时候的根本谈不上医疗水平和条件,得了病只有干熬。不久,我们可敬可爱的外婆便离开了我们,与世长辞了。

离开外婆五十多年,偶尔在梦中相会,无时无刻地怀念她老人家。外婆:

您拄着杖,牵着我,游着中峰观,讲着古今事,喂着好零食,唱着好歌谣。一老一小,一幅老少乐的风景画,留在人们的记忆里,镌刻在我幼稚的心灵中。

您是我的避风港,

您是我的童年趣,

您是我的启蒙师,

您是我的恩爱人!

谨以此文,祭奠我敬爱的外祖母,祈祷老人家永垂不朽!